|

Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |

|||

|

Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |

|||

|

|

|||

|

Differenz des Idioms |

|||

|

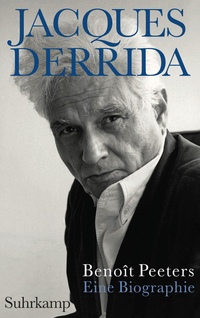

Die Philosophie Jacques Derridas auf ein, zwei, drei Begriffe oder Motive zu bringen, scheint kaum sinnvoll – einmal davon abgesehen, daß es eine verdinglichte und unangemessene Weise ist, sich derart auf Philosophie zu kaprizieren und sie im Begriffsraster einer Aufzählung einzufangen. Insofern kann ein Blogbeitrag nichts Grundsätzliches leisten, allenfalls ein wenig Lust auf die Texte Derridas machen. Denn Schreiben und Lesen haben, das zeigen auch manche der Texte Derridas, mit jener »Lust am Text« (Roland Barthes) zu tun. Zudem kann ein solcher Text einige Motive der Philosophie Derridas umkreisen, anschneiden, anspielen und würdigen: Das Literarische seines Schreibens, ohne freilich, daß Philosophie nun Literatur wird; dort wo, eine Konstellation von Texten in eine Grenzform driftet – wie bspw. in Glas oder in Derridas Postkartentext und sich eine andere Form des Schreibens in Szene setzt. Und vielleicht kann ein solcher Blogtext dazu ermuntern, bestimmte Bücher einmal wieder oder überhaupt erst zu lesen. Ich würde als Einstieg vielleicht sogar Derridas »Schibboleth- Für Paul Celan« empfehlen, obwohl seine Grundlagentexte wohl eher in der »Grammatologie« zu finden sind und in seinen Untersuchungen zu Husserl, wie etwa »Die Stimme und das Phänomen. Ein Essay über das Problem des Zeichens in der Philosophie Husserls« sowie »Husserls Weg in die Geschichte am Leitfaden der Geometrie. Ein Kommentar zur Beilage 3 der ‚Krisis'« und als Standardtext sicherlich aus »Randgänge der Philosophie« – der Titel bereits setzt die Szene – den Différance-Essay sowie aus »Die »Schrift und die Differenz« den Aufsatz »Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaft vom Menschen«. Womit anfangen? Mit dem Anfang? Oder einfach anfangen? Es sind Versuche, Denkversuche. Derrida gehört in diesem Sinne zu den schwierigen Autoren, weil für die Lektüre seiner Texte bereits die Geschichte der abendländischen Philosophie vorausgesetzt ist. Dennoch halte ich solche Texte wie das Celan-Buch und dazu noch den ebenfalls im Passagen Verlag erschienen Interview-Band »Positionen« für einen guten Einstieg. Danach noch den Nietzsche-Aufsatz »Sporen. Die Stile Nietzsche« aus dem sowieso lesenswerten Sammelband »Nietzsche aus Frankreich«. Anhand dieses Textes bekommt man vielleicht ganz gut in den Blick, was eigentlich Derrida mit dem Begriff der Textlektüre und damit verbunden mit den Begriffen Dekonstruktion und Hermeneutik meint. Gegen Doxographie Derrida macht im Grunde das, was das klassische Geschäft der meisten Philosophinnen und Philosophen ist: er bezieht sich auf die Texte anderer Philosophen oder im Falle Derridas auch auf die Texte von Literaten. Er liest z.B. Platon, Hegel, Nietzsche, Freud und Husserl vor allem, aber auch Artaud, Bataille, Ponge, Kafka oder Celan. In diesem Sinne und gerade in bezug auf Derridas Husserl-Lektüren wäre es vielleicht sogar sinnvoller, Derrida in der Phänomenologie zu verorten – ebenso wie auch Jean-François Lyotard von der Phänomenologie her kommt. Viel Verwirrung und Schaden haben dabei solche Einordnungen von Derridas Philosophie angerichtet, die ihn in Begriffen wie »Postmoderne« oder »Poststrukturalismus« doxographisch einpressen wollen, und auch der Name Dekonstruktion läuft dann ins Leere, wenn damit eine Spielmarke gemeint ist, unter der man die sehr heterogenen Texte Derridas zusammenfaßt. Wer diesen Begriff in bezug auf Derrida verwendet, täte gut daran, zu zeigen in welchem konkreten Text-Kontext und in welcher Weise der Operation dieser Begriff gebraucht wird. Seine Schrift »Glas« macht etwas ganz anderes als seine Celan-Lektüre im »Schibboleth«, die wiederum ganz anders mit einem Text umgeht, als bspw. »Die Postkarte. 1. Lieferung« und dann dazu in Korrespondenz und in Absetzungsbewegung die »Postkarte, 2. Lieferung«, worin es (unter anderem) um Lacans Fakteuer der Wahrheit und um eine Präsenzkritik geht, die zwar einerseits mit der literarischen Form der 1. Lieferung in einem Zusammenhang steht, die aber in der Durchführung und insbesondere in dem teils literarisch gehaltenen Stil doch etwas anderes betreibt, etwa über der Postkarte als Kommunikationsmedium, den Begriff der Telekommunikation, einer Art von actio in distans, was zugleich ein Verweis auf die Zauberei und eben auch auf Nietzsches gleichnamigen Aphorismus in der »Fröhlichen Wissenschaft« ist: die Wirkung der Frauen aus der Ferne und der Begriff »Frau« ist dabei nicht bloß als empirische Reifizierung gemeint und auch nicht als Prinzip, sondern »Frau« und »Weib(lichkeit)« stehen für eine bestimmte Bewegung eines anderen Denkens. Eine Komplexion an Bezügen also – gerade das machte für mich damals Anfang der 1990er diese »Postkarte. 1. Lieferung« für mich reizvoll. Was bei Derrida »Dekonstruktion« ist, kann man eben immer nur am konkreten Text selbst zeigen. Das universitäre Milieu Für meinen eigenen philosophischen Werdegang gehörte der Text Derrida in den junge, den wilden und verwegenen Jahren des Studiums wesentlich dazu, sicherlich auch ein wenig als Attitüde gegen einen saturierten Habermasianismus der bundesdeutschen Philosophie, und er bestimmte mein Denken: zusammen mit Kant, Hegel, Nietzsche, Adorno, Foucault, Benjamin und eben auch Martin Heidegger. Dialektisches Denken Hegelscher Provinienz bzw. dialektische Kritik, die von Marx, Hegel und Adorno her kam, einerseits und Dekonstruktion bildeten die beiden Pole, um die sich mein Schreiben gruppiert. (Und möglicherweise ebenso meine Photographien.) Ein Schüler zu sein, ein gehorsamer zumal, der gelehrig aufnimmt, sich in die Schrift vertieft und talmudartig entziffert und unentwegt kommentiert, bedeutet jedoch nicht, es dem Meister dieser Philosophie gleichzutun. Genaues und gründliches Lesen will gelernt sein und oft überhebt man sich in den jungen Jahren in Gesten und Simulation von Philosophie – Philosophie hat in diesem Sinne auch etwas mit dem Finden der eigenen Position zu tun, und deshalb identifizieren manche sich zuweilen zu sehr. Das ist nicht weiter schlimm. Schlimm wird es, wenn man es im Laufe des Prozesses nicht bemerkt. Die schlechteste Art dieses Überlassens an einen Text geschah in der unreflektierten Mimesis: wenn da, was es leider bis heute gibt, der Jargon des »Meisters« in einer seltsamen Blödig- und Hörigkeit nachgeahmt wird: Neologismen kaum zu unterscheiden, ob das nun Dada oder Derrida oder Derridada ist. Gefasel, das sich klug dünkt und als wissenschaftlicher Text oder als Essay oder einfach nur als Kommentar doch über die bloße und leere Assoziation nicht hinauszukommen vermag, Parodie auf Philosophie und bis heute leider eine Praktik. Schon damals im Studium saßen da in den Seminaren jene postmodernen Jünger des Jargons der Uneigentlichkeit mit ihrem Hang zum ortlosen Verschwafeln. Man mochte da fast wieder zum Habermasianer werden. Against methode? Die sogenannte Dekonstruktion (und ebenso die Dialektik) sind keine Methoden, die starr zu handhaben sind. Mit solcher imitatio wird keiner glücklich – es sei denn, die Duplizierung des Meisters gelingt auf eine derart überzeugende Weise, daß daraus wiederum eine Gestalt hervortritt, die überbordend in der Imitation und dadurch im stillen verformend (und das Wesen des Meisters radikal befolgend und strikt gelesen) dennoch eine Verschiebung ums ganze erzeugt, indem durch solches Verfahren eine neue Gestalt des Denkens freigelegt wird. Dies freilich ist selten. Eine Striktur. Was sich idealerweise aus dem Kokon spinnt, ist immer eine neue Gestalt, mögen ihr die Fäden noch anhaften, die aber irgendwann reißen. Der Faden der Ariadne kann aus dem Labyrinth bringen. Eine der Aufgaben der Philosophie ist es jedoch, die Labyrinthe zu begehen, zu sichten und ihnen einen Ort zuzuweisen, sie zu befragen. Und dennoch überlassen wir uns diesen Labyrinthen der Texte, die Gewebe, Faden und Kokon sein können. Was immer wir in diesem Labyrinth antreffen mögen. Wenigen nur gelingt dieses Spiel. Solche Wege ins Abseitige eines Textes beschritt Derrida. Eine unscheinbare oder gar »wolkige« Stelle gab den Anlaß zur Lektüre, möglicherweise dem Leser unwesentlich erscheinend, wie etwa in »Sporen. Die Stile Nietzsches« jener Satz Nietzsches, daß er seinen Regenschirm vergessen habe. Derrida insistierte in seiner Lektüre auf genau diesem winzigen Detail. So brachte er auf diese Weise die undialektische Oppositionsbildung bei Michel Foucault auf den Begriff. Eine eher zu überlesende Passage in Foucaults 1961 erschienenem Buch »Wahnsinn und Gesellschaft« war es, wo Foucault eine Ausführung Descartes in seinen »Meditationen« aufgriff, in der die Gestalt des Wahnsinnigen im Kontext des Wissens auftrat. Derrida zeigte in seinem Aufsatz »Cogito und die Geschichte des Wahnsinns« (1964), daß Foucault in dieser Lesart einem viel zu starren Schema der Oppositionsbildung nachhing. Das genial Perfide Derridas – sozusagen die Strategie des Textes – bestand nun insbesondere darin, daß er Foucaults Text strikt befolgte, in einer Art von Kommentar und immanenter Lektüre, wie Derrida schreibt: »… wir werden der Absicht Foucaults so getreu wie möglich folgen, indem wir erneut die Interpretation des kartesianischen Cogito in das Gesamtschema des Foucaultschen Buches einschreiben.« (J. Derrida, Cogito und die Geschichte des Wahnsinns) Einmal unabhängig davon, wieweit Derridas Foucault-Lektüre hier plausibel ist, zeigt sie das Interessante, aber auch das Heikle solchen Vorgehens. Schnell kann solche Lektüre freilich ebenso ins Beckmesserische, ins Rechthaberische driften. Derrida und Foucault waren nach diesem Derrida-Text keine guten Freunde mehr, erst sehr viel später wieder enspannte sich deren Verhältnis. Wer die Details zu diesem Disput nachlesen will und noch vieles anderes aus dem Leben Derridas, der greife unbedingt zu der lesenswerten Biographie von Benoît Peeters. Sie zeigt die intellektuellen Dispute mit Lacan, Foucault, Lévy-Strauss und vielen anderen wie etwa dem legendären Streit zur Sprachphilosophie mit John Searle – auch hier wieder zeigt sich, daß die Verhärtung der Fronten oftmals das Gemeinsamein der Differenz zurücktreten läßt. Auch findet sich darin ein schöner Blick auf jene wilden 1960er Jahren in Paris, zwischen Revolte, Revolution, Sartre, Althusser, Foucault, Kristeva, Derrida und auch manches zur Tel Quel-Gruppe. Und als ich die Biographie damals las, dachte ich mir zugleich, daß es doch schön wäre, wenn es für Deutschland auch eine Geschichte zu jener den intellektuellen Diskurs prägenden Tel Quel-Gruppe bzw. der Zeitschrift gäbe, vielleicht so, wie das Philipp Felsch im »Langen Sommer der Theorie« zum Merve Verlag tat und den dort stil- und denkbildenden Diskursen, die aus dem Spektrum zwischen Kritischer Theorie, Poststrukturalismus und Dekonstruktion entstanden, ein Erinnerungsbuch schrieb, das die Geschichte von Denksystemen, freilich launig erzählt, uns liefert. Vor allem aber, und das macht diesen Text als Gegenpol interessant, kommt Peeters nicht aus dem Umkreis der Dekonstruktion, liefert insofern keine irgendwie in den Fußspuren Derridas sich einschreibende Lektüre. (Was man freilich ebenso als ihren Schwachpunkt lesen kann.) Derridas konstellatives Denken Begriffe wie Dekonstruktion und Aufpfropfung greifen für den Text Derridas zu kurz, sind eine Abbreviatur komplexen Denkens. Denn jedesmal, an jedem Text, in jedem Idiom und Stil des Schreibens, an jeder Struktur eines Textes oder eines Satzes entwirft sich die Dekonstruktion neu. Als Stil. Das macht ihr literarisches Element aus und aus diesem Grunde kann man bei der derridaschen Dekonstruktion nicht von einer Methode sprechen. Sie ist dabei unbedingt affirmativ, indem sie ihren Gegenstand beläßt. Darin unterscheidet sie sich womöglich von der (hegelschen) Dialektik, in der ein Gegenstand und ein Begriff an sich selber kollabieren und dabei zugleich weiter und über sich hinaus treiben und wie Phönix und die bekannte Asche steigt und steigert eine neue Verbindung. [Der Kohlenstoff ist ein ganz und gar eigenwilliges und vielseitiges Element der Bindung und des Lebendigen. Die Bedeutung der Asche als verstreubarer Rest, Vernichtung und Spur in einem ist für Derrida zentral. Das zeigt seine Celan-Lektüre ebenso wie »Feu la cendre« und das darin entfaltete Spiel mit dem Geben, der Gabe, dem Feuer, dem »Es gibt …«. Ähnliches in »Falschgeld. Zeit geben I«, wo wir zum einen eine Lektüre von Baudelaire und zugleich eine Poetik des Tabaks finden.] Es ließe sich zwar ein Feld von Begriffen nennen, die das Denken Derridas charakterisierten: Kultur und Natur, Schrift, Kommunikation, Sprechen, Text, Logozentrismus, Gerechtigkeit, Gabe, Differenz, der Eigenname, das Idiom, die Psychoanalyse, die Spur. Mit all diesen Begriffen verbinden sich bestimmte Texte Derridas und Phasen seines Denkens. Die Zahl seiner Bücher und Aufsätze ist schier unnennbar. Zentral für den Text Derridas bleibt jedoch der Begriff der différance – jener Kunstbegriff, der vom lateinischen Wortstamm her über das Verb differer auf zwei Aspekte verweist: verschieden sein und verschieben. Ein bedeutungstragender, graphischer Unterschied, der sich beim Klang, beim Aussprechen des Wortes jedoch nicht ausmachen läßt und nur in der Schrift selber in seiner Mehrdeutigkeit lesbar ist. Ein Begriff, der eine Verschiebung in der Zeit bezeichnet, als Aufschub und Entfernung dessen, was niemals in eine volle Präsenz gebracht werden kann und niemals als Präsenz zu haben ist, denn diese bleibt immer Phantasma. Die reale Gegenwart ist ein Trug. Darin teilt Derrida sicherlich Hegels Kritik der Unmittelbarkeit. Wie sich überhaupt Derrida und Hegel in der Bewegung des Textes ähneln, wo Begriffe und Bestimmungen des Denkens flüssig werden – wo sie mithin liquidiert werden, indem starre Festsetzungen und Fixierungen aufgelöst werden sollen. Mit dieser différance verbunden ist ein räumlicher Aspekt des Aufschubs, der sich als Spur manifestiert, eine Heterogenität und Alterität. Zudem ist es das andere seiner selbst, als Verschiedenheit, absolute Differenz, wie im Idiom oder Eigennamen, der das eigene bezeichnet und der dennoch wiederholbar ist und ebenso auf andere zutrifft, die denselben Namen tragen. Aber diese différance ist im strengen Sinne kein Wort, kein Begriff, sondern in den Diktion Derridas ein »Bündel«, in dem sich verschiedene Aspekte verdichten, sammeln und formieren, um sich jedoch immer neu wieder zu verschieben und zusammenzuschießen: nicht still zu stellender Sinn: von der Ökonomie (des unendlichen Aufschubs) von Präsenz bis hin zu einem strategischem Spiel der Kräfte und Bündnisse. »Ich bestehe darauf, die différance ist keine Opposition, nicht einmal eine dialektische Opposition: Sie ist eine Bejahung-aufs-neue des Selben, eine Ökonomie des Selben in seiner Beziehung zum Anderen, ohne daß es notwendig ist, damit sie existiert, sie einzufrieren oder sie in einer Unterscheidung oder in einem System dualer Oppositionen zu fixieren.« (Jacques Derrida/Elisabeth Roudinesco, Woraus wird Morgen gemacht sein?) Gleichzeitig bedeutet diese différance eine Weise der Ermöglichung, sie ist Bedingung von Diskursen, Texten, Äußerungen. Insofern kommt ihr – unter anderem – eine transzendentale Struktur zu. Wie jenes kantische »Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können …« läßt sich die différance nicht reifizieren und in dieser Weise des Empirischen exponieren. Derrida umschreibt diese Form der différance in seinem gleichnamigen Text. Dieser Text ist schwierig, er braucht Zeit, er muß genau gelesen werden, er ist auf den ersten Blick rätselhaft in seiner Gestalt, und das hat bei mir damals im Studium seinen Reiz ausgemacht. Poetisch manchmal. Eine Philosophie des Entzugs. Und damit ganz und gar mimetisch einerseits: der Text führt das vor, was er beschreibt, Inhalt und Form stehen in einem Verhältnis, das nicht bloß zufällig ist. Andererseits sich jeglicher Verwertungslogik entziehend. Diese »Struktur« der différance macht die ästhetische wie auch die philosophisch-kritische Kraft dieses Neologismus, der weder Begriff noch Zeichen ist, aus. Den Unterschied einzuschreiben, zu bewahren, ihn aufzuheben, ihn zugleich aber nicht im Sinne der Oppositionsbildung absolut zu setzen, ist eine der Tätigkeiten der différance. Denn der Dekonstruktion Derridas geht es um die Auflösung und Verflüssigung von Oppositionen: was wir als naturgegeben annehmen, erweist sich als kulturell gemachte Unterscheidung. Das freilich ist seit Marx so neu nicht. Aber Derrida polt diese Verhexung, die unser Denken beständig präformiert und gesellschaftlich Gemachtes als Naturwüchsiges simuliert, auf Bereiche, die sich unserem überkommenen Blick entzogen und die wir bisher als randständig erachteten. Politik der Dekonstruktion oder Die Ethik des Textes Derrida wird immer wieder vorgeworfen, seine Dekonstruktion sei unpolitisch und ein sinnfreies Spiel, das die Wirklichkeit zugunsten schierer Textualität auflösen will. Solche Kritik summiert Derrida meist unter dem pejorativ gemeinten Slogan »Postmoderne«. Aber es ist das bloß eine Postmoderne – sofern es diese denn überhaupt gibt –, die zu einem reduzierten Preis ins Angebot der Theoriedesigns gestellt wird. Sie ist eher unterhaltender Natur und bedient das Feuilletonistische. Mit den Begriffen der Philosophie Derridas und noch weniger mit Derridas philosophischer Operation hat all das nicht viel zu tun: die Realität löst sich nicht in Texte auf. Jener dazu bemühte Satz Derridas aus der »Grammatologie« »[e]in Text-Äußeres gibt es nicht« bedeutet nicht, daß wir nichts als Texte hätten, sondern vielmehr, daß wir bei der Lektüre von Texten immer nur auf Texte uns beziehen können; darin folgt Derrida zunächst einmal einer ganz und gar hermeneutischen Einsicht. Wenn wir uns lesend und in intensiver Lektüre uns auf Texte beziehen, dann sind es zunächst Texte, mit denen wir umgehen und die aufeinander verweisen und in Beziehungen stehen. So auch dieser Blogeintrag: ein Text. Inwiefern sich in jeden Text auf eine ganz bestimmte Schreibweise ein Idiom und damit ein Privates darin einschreibt, das eine Spur erzeugt und als Einzelnes verschwindet, um sich dennoch in Anzeichen wieder lesbar zu machen, ist eines der Themen Derridas. Der Text selbst ist der Maßstab und wird als Text genommen. In seiner Auto-Biographie »Zirkumfession« vergleicht Derrida die Abnahme des Blutes – der Moment, wo aus dem eigenen Körper das unsichtbare Innere, jene Flüssigkeit, die am Leben hält, nach außen freigesetzt wird – mit dem Schreiben: Die Feder, also das Schreiben mit der Hand, denn für Derrida kam, wie auch für Heidegger, der Handschrift eine ganz besondere Bedeutung zu, gebiert einen Text – sei es Prosa oder Philosophie. Blut wie auch Schreiben entlassen ein zunächst Unsichtbares aus dem Inneren, die Schrift bringt dieses Unsichtbare als Text in eine (wiederholbare) Anordnung. Die Spritze, in die das Blut aus der Vene fließt, gibt jene Flüssigkeit in ein Röhrchen ab, die dort eingeschlossen, mit einem Namen beschriftet und dann untersucht wird. Feder und Spritze stehen in einem Verhältnis, sie stellen das Innerstes eines Lebens nach außen zur Schau. Insofern ist die Annahme, die von mancher und manchem gehegt wird, ein Text sei körperlos, eine den Charakter der Schrift verkennende Illusion. Auch eines dieser Phantasmen. Der Text hingegen löst sich im Prozeß unwiederbringlich vom Körper ab und wird unbeherrschbar. Niemandes Eigentum. Eine Gabe. Am 15. Juli wurde Derrida in El Biar, einem Vorort von Algier, als algerisch-französischer Jude geboren. Daß Herkunft prägt und zugleich einfache Identitätsmuster zum Durchstreichen bringen kann, zeigen die unterschiedlichen Texte Derridas – insbesondere seine Celan-Lektüre zur Poetik des Datums, zur Beschneidung und eben zum Schibboleth, das ja gerade ein Identitätsausweis ist, gleichsam mit dem Körper gemacht und als tödlichfaktisches Wort, als Codewort und Erkennungszeichen kann die Aussprache dieses Wortes ganz unmittelbar über Leben und Tod entscheiden, wenn wir an jene Bibelstelle denken: »Gilead schnitt Efraim die Jordanfurten ab. Und wenn die Flüchtlinge aus Efraim sagten: Ich will hinüber!, fragten ihn die Männer aus Gilead: Bist du ein Efraimiter? Wenn er Nein sagte, forderten sie ihn auf: Sag doch einmal Schibbolet! Sagte er dann Sibbolet, weil er es nicht richtig aussprechen konnte, ergriffen sie ihn und machten ihn dort an den Furten des Jordan nieder. So fielen damals zweiundvierzigtausend Mann aus Efraim.« ( Buch der Richter 12,5–6) Geburt bedeutet, einen Anfang zu setzen: in diesem Falle ganz empirisch und relativ einfach. Beim Denken ist dies bereits anders: wir eigenen uns an, stehen auf den Schultern von Riesen. Es gibt keinen Anfang und im chronologischer Weise zu lesen hat wenig Sinn, weil wir nach Interessen auch lesen. Derridas Lesepensum war gewaltig. Wie wir im Text als Leben und im Leben als Schrift wirken, die Lektüren und Re-Lektüren gestalten und eine Tradition des Denkens als Neues und immer wieder neue Spur reanimieren, zeigen uns Derridas Texte. Zugleich war Derrida ein unermüdlich Reisender als sei’s eine Flucht: die Stationen und Konflikte dieses Lebens eines französischen, in Algerien geborenen Juden, der sich identitär nicht festlegen lassen mochte und in kein Bündnis einzubinden war, lassen sich gut in Benoît Peeters‘ Biographie nachlesen. Ebenso lesenswert ist auch Geoffrey Bennington Buch »Jacques Derrida. Ein Portrait«, darin befinden sich, was für eine Biographie ungewöhnlich ist, aber gut zu Derridas Schreibweise paßt, Fußnoten und Ergänzungen von Derrida selbst zum Text von Bennington. In diesem Sinne ein Duett in Schrift, »Zirkumfession«, wie Derrida es nennt, »Neunundfünfzig Perioden und Periphrasen geschrieben in einer Art innerem Rand zwischen dem Buch Geoffrey Benningtons und einem Werk in Vorbereitung«. Während Bennington solche für Derrida wesentlichen Begriffe wie »Gabe«, »Kontext«; »Übersetzung«, »Zeichen«, »Schrift«, »Husserl« oder »Eigenname« umschreibt und Korrespondenzen zu Derridas umfangreichen Werk herstellt. Obwohl Derrida in der akademischen Philosophie Frankreichs mit ihren strengen Hierarchien und ihrem trockenen Rationalismus nie recht ankam, wurde er einer der anregendsten, umstrittensten Philosophen. An Derrida scheiden sich bis heute die Geister. Was man unbedingt in den Blick nehmen müßte, auch hier wieder Derrida gegen seine postmodernen Liebhaber oder eher noch: gegen jene schlechte Mimesis verteidigt, ist die eminent rationale Weise seines Philosophierens. Ebenso wie die literarische Frühromantik nicht die Opposition zur Aufklärung und ihren unterschiedlichen Philosophien bildete, sondern diese Philosophie weiterführt und ergänzt, so steht auch Derrida nicht dem Denken der Vernunft und des Logos entgegen. Aus guten Gründen knüpften die Gebrüder Schlegel und Novalis unter anderem an Kant und auch an Fichte an. So wie man Derridas Philosophie in diesem Sinne auch als eine Fortschreibung des Projekts Hegelscher Philosophie lesen kann: nämlich ein Ganzes zu denken, das doch nicht ganz zu denken ist. Es aber in Bewegungen immer wieder und dabei auch selbstreflexiv in den Blick zu nehmen.

Artikel online seit 15.07.20 |

Benoît Peeters |

||

|

|

|||