|

Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik Impressum & Datenschutz |

||

|

Home Belletristik Literatur & Betrieb Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie |

||

|

|

||

|

Die komplexe Struktur der Systemtheorie |

||

|

»Unser Denken wird ganz grundsätzlich durch gewisse, nicht genauer nachvollziehbare Voraussetzungen bestimmt, die erschweren, dass man einfach mit einem Gedanken beginnt und diesen dann entsprechend fortspinnt.« (Frank Witzel)

Anfang November ging ich mit einem emeritierten Kollegen über den wunderschönen

Campus der Universität Erfurt, wohin wir mit dem Zug angereist waren. Die

Tagungsräume der Villa Martin, in denen einst ein Samenzüchter sein Quartier

bezogen hatte und nun die Theologische Fakultät untergebracht ist, waren noch

verschlossen. Raureif lag über den Grasflächen, und die Sonne fiel in das bunte

Blätterwerk der Laubbäume, die rund um die Bibliothek und den Alfred-Weber-Platz

versammelt sind. Von dem gebürtigen Erfurter Soziologen, dem jüngeren Bruder Max

Webers, kamen wir zu anderen Denkern der Soziologie.

Unter Komplexität verstand Luhmann »die Gesamtheit der Möglichkeiten des

Erlebens und Handelns.« Doch die Komplexität ist unüberschaubar und lässt den

Menschen zum Brotgelehrten im Sinne Schillers werden: Es gibt stets mehr

Möglichkeiten, als aktualisiert werden können. Komplexität bedeute deshalb:

Selektionszwang. Strukturen hingegen sind zwischen Akteuren vermittelnde Kräfte

und Beziehungen. Sie beeinflussen sich wiederholende Handlungsmuster.

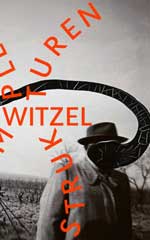

Ich läse gerade, so lenkte ich von unserem Diskurs ab, ein Buch, das eben jenen

Titel trüge: »Komplexe Strukturen«. Es sei jedoch kein Buch, das auf irgendeine

Weise mit der Systemtheorie zu tun habe, sondern ein literarischer Text des

Schriftstellers Frank Witzel. Allerdings kam ich zunächst nicht weit. Denn nicht allzu lange, nachdem ich zu lesen angefangen und mich lediglich bis zu der Stelle vorgearbeitet hatte, in der es um die komplexe Struktur der Universalgeschichte geht, rief mich der ältere Kollege, mit dem ich in Erfurt über den Campus spaziert war, ganz aufgeregt an. Mir ging in diesem Moment noch durch den Kopf, dass man nach Schiller, der sich am Ende des 18. Jahrhunderts ebenfalls mehrmals in Erfurt aufhielt, Universalgeschichte studiere, um wahre Unsterblichkeit bei dem Versuch zu erlangen, »das Problem der Weltordnung aufzulösen und dem höchsten Geist in seiner schönsten Wirkung zu begegnen« –und nun las ich bei Witzel, Universalgeschichte müsse zeigen, wie Unruhe in die Welt kommt und ob sie mit dem Bösen gleichzusetzen sei. Da brach es aus dem Kollegen auch schon hervor: Er sei vergangene Nacht im Traum mit dem ICE Niklas Luhmann (400 Meter lang, 759 Sitzplätze, 13.000 PS) durch unbekanntes Terrain gereist, die Abteile menschenleer. Die Räder der Waggons hätten wie die Hiebe einer Ochsenpeitsche auf nackter Haut geknallt. Angeschwitzt und zittrig habe er auf einem für überteuertes Geld reservierten Platz gesessen. Und eigenartige Wesen seien durch sein Abteil geschwirrt. Als er an einem ihm unbekannten Ort ausgestiegen sei, habe er noch immer keine Menschenseele erblicken können, nur eine Zahlenfolge: 16051000. Und diese sonderbaren Gestalten seien hinter ihm hergelaufen, berichtete er ein wenig außer Atem. Er habe eine Zeitlang gebraucht, um festzustellen, dass es sich hierbei bloß um all jene Worte handelte, die er gesprochen, sämtliche Sätze, die er je geschrieben hatte. Sie hätten ihn verfolgt wie einst die Erinnyen den bemitleidenswerten Orest. Daraufhin habe er schreckliche Angst, ja Panik bekommen und lautstark um Hilfe gerufen. Doch mit jedem Laut, den er von sich gegeben habe, sei auch die Anzahl der Verfolger gewachsen. Also habe er notgedrungen geschwiegen. Mit einem Mal jedoch seien auch all seine Gedanken, die je durch seinen Kopf gegangen sind, hinzugekommen. Im Verbund seien sie über ihn hergefallen: die Worte, die Sätze, die Gedanken – und hätten genüsslich an ihm zu fressen begonnen. Sein Fleisch, seine Knochen, sein Blut: Bloß noch Futter für das Echo der Sprache. Kurz bevor es im Traum mit ihm zu Ende gegangen sei, habe er den Namen des übergroßen Bahnwärters dunkel entziffern können: »Witzel«. Zugegeben hat mich die Offenheit des Kollegen – ein Ökonom mit philosophischem Einschlag – überrascht, da wir doch sonst nur theoretisieren. Es kostete mich einige Minuten, ihn wieder zu beruhigen. Aber ich bin kein Therapeut und wusste nicht, wie der Traum zu deuten war. Ich fand ihn seltsam, zumal wir nur kurz über »Komplexe Strukturen« sprachen. »Vielleicht«, gab ich dem Kollegen zu verstehen, »vielleicht sind Träume ja so etwas wie die Null-Serie der Theorieproduktion und besitzen ganz eigene komplexe Strukturen.« Kaum hatte ich das gesagt, fand ich es albern und schämte mich für meine Aussage.

Nach dem Telefonat stellte ich das Radio an, um mich abzulenken. Jemand sprach:

»… ein skurriles Ereignis bedingt das nächste, ein Handlungssprung leitet über

zum anderen … Anekdoten finden sich neben Kurzprosa, sachlichen Berichten,

Skizzen oder halbwegs durchgearbeiteten Erzählungen … eine philosophiegesättigte

Prosa. Sie lotet die Bedingungen der menschlichen Existenz aus und befasst sich

multiperspektivisch mit dem, was wir für unsere Wirklichkeit halten …«

Ich muss mich dann aber doch sehr in das Buch vertieft und den Zustand erhöhter

Wachsamkeit irgendwann abgelegt haben, denn ich hatte jegliches Gefühl für die

Zeit verloren. Auch bemerkte ich gar nicht, was um mich herum geschah. Als ich

nach langer Zeit wieder den Kopf hob und mich umsah, bemerkte ich, dass ich

längst nicht mehr allein im Raum war. Der Schriftsteller Yurivenko hatte sich

ebenso zu mir gesellt wie der Regisseur Martin Giebert. Neben ihnen saßen der

Historiker Prof. Mohlenbrink und der Philosoph Ronald Mantzberger. Später klingelte es an der Haustür. Es war Witzel. Sein Zustand hatte beängstigende Formen angenommen, so dass man ihn, wie er berichtete, vor einiger Zeit an einer befahrenen Straße ausgesetzt hatte, von der aus er eine längere Strecke zu Fuß bis zu meinem Haus gelaufen war. »Wahrscheinlich«, keuchte er, »geht es überhaupt darum, Gegensätzliches gleichzeitig denken zu wollen, genau das aber nicht zu können. Tatsächlich gleichzeitig und nicht in einer schnellen, fast unmerklichen Abfolge.«

Ich verstand nicht ganz, schlug das noch offene Buch endgültig zu und spürte

einen starken Schwindel, »ganz so, als hätte irgendwo eine Struktur wenigstens

für einen kurzen Moment einen winzigen Riss bekommen.« |

|

|

|

|

||